集成电路第一城,凭什么又是上海?

| 作者:V | 2021.11.01 17:49:04 | 阅读:1894 | 报告下载 |

集成电路产业为什么如此重要?

目前我国芯片需求量占据全球近50%,有些应用芯片更是高达70-80%,而国产芯片只占15.9%。倘若除去三星这类在中国设立代工厂的外企,中国芯片的自给率甚至将更低。在2018年,美国政府宣布对中兴公司实施禁令之后,“缺芯”问题直接被摆上桌面,无论是公众还是国家对于芯片的关注提到如此高度也就在情理之中了。

不是说的集成电路吗?为什么说芯片?

在写这篇文章之前,我也一头雾水,我查了一些资料之后,用其中最通俗的方式结合产业园区行业给读者解释一下:

集成电路:属于用半导体材料制作的大型电路集合,可以形象的理解为“用各类建筑材料建成的建筑载体”;

芯片:属于用不同集成电路或是单一集成电路形成的产品,可以形象的理解为“由不同建筑载体构成的园区或是同类型建筑载体构成‘主题’园区”。

而这些都可以统称集成电路产业!集成电路、光电器件、分立器件和传感器组成了半导体,而集成电路占了器件80%以上的份额,所以通常外界将半导体和集成电路划上了等号。

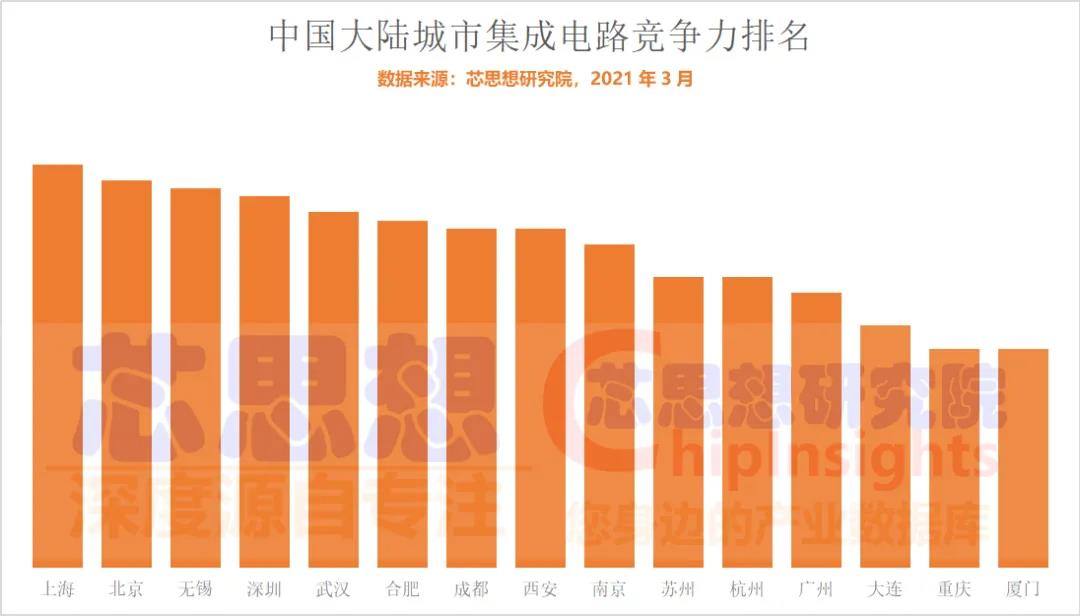

来源于:芯思想研究院

在今年芯思想研究院发布的中国大陆城市集成电路竞争力排名中,上海再次霸占榜首。仅看竞争力指标上海的优势并不明显。但根据公开数据显示,上海从事集成电路的企业高达700余家,2020年上海集成电路产业销售规模达到了2071.33亿元,产业规模占全国23.41%,而排名第二的北京市集成电路产业规模约为1400亿元,不到上海的七成。

上海在集成电路产业的优势不止是体现在体量上,在集成电路领域上海已经拥有最成熟的产业生态和最完整的产业链。从设备材料、电路设计、晶圆制造、封装测试到下游的电子产品制造五大领域,上海都有国内外龙头企业布局。

这也为“中国芯”企业成长提供了完美的产业环境,设计业的紫光展锐、制造业的中芯国际、封装业的上海华岭、设备材料业的中微半导体等本土集成电路企业都代表着中国集成电路不同领域的国产天花板。

来源于:TrendForce集邦资讯

以制造业为例,在TrendForce集邦资讯公布的“2021年第二季度全球前十大晶圆代工业者营收排名”中,中芯国际名列全球第五,也是国内目前唯一能够提供14纳米制程的晶圆代工厂,目前也是国内唯一正在研发7纳米制造工艺的企业。

而仅次于中芯国际的华虹集团同样来自上海,脱胎于1995年中国电子产业投资规模最大的国家项目——“909”工程下问世的上海华虹微电子有限公司。

上海的集成电路产业也并非一蹴而就,发展历史可以追溯到60多年前。

“水下30年”

中国半导体起步于上世纪60年代,甚至早于日本,而上海便是最早的那一批之一。

1958年10月,上海市筹建上海半导体厂,1959年初正式成立,成为国内最早从事 半导体器件研制的专业工厂之一。在随后的10年间,上海市相继成立了一批集成电路工厂,包括上海无线电十九厂、上海无线电十四厂、上海无线电七厂等。

在1965年,由上海冶金所和上海元件五厂就共同研究试制出上海第一块集成电路,几乎与日本同步。

但因为一定的时代影响,上海当时的集成电路产业只能依靠自己摸索,虽然形成了小规模的集成电路企业。闭门造车很大程度上制约了集成电路产业的发展,不仅没有拉近与美国的差距,更是被日本、韩国、新加坡等国都迅速赶超。

在改革开放后上海率先在集成电路产业领域做出了调整,逐步开始从自我摸索走向技术引进、中外合资的道路。

在1988年上海市仪表局和上海贝尔公司合资成立了上海贝岭微电子制造有限公司,国内第一家集成电路中外合资企业。

上海这一举措在7年后,却受到了意想不到的收获。

失败中探索

国家在经历了绍兴“907工程”和无锡“908工程”闭门式运作的失败后,一定程度上参考了国外集成电路产业初期发展的经验,希望通过“技术引入—技术研究—本土化突破”的道路。

已经拥有一定集成电路产业中外合资基础的上海进入国家视野。随即“909工程”问世,1997年由上海华虹微电子有限公司与日本电气公司(NEC)合资成立上海华虹NEC电子有限公司,负责建起中国大陆第一条8英寸、0.5微米技术起步、月加工2万片的超大规模集成电路生产线。

但“909工程”初期也并不如意,在工程的倡导者、原电子工业部部长吴启立《“芯”路历程》自序中写道:立了项,但迟迟找不到合作伙伴,外国人嘲讽说“中国人以为有了钱就能搞半导体”,搞“错位”了;工程开始建设了,恰逢半导体市场低迷;和日本NEC谈成了,却又招来批评,有人说“中国人买个炮仗让日本人放”…

但将“909工程”说成又一次的失败却有失偏颇。在经历了立项之初的挫折后,1999年华虹陆续开发了一批具有自主知识产权的产品,如非接触式lC卡芯片、接触式CPU卡芯片、金融CI卡芯片COS、金融POS机等。并在非接触式IC卡芯片的基础上开发了国内首个具有自主版权的非接触式储值智能IC卡,连同用于POS机的ASIC芯片、POS机具、结算清算系统,自动售票检票系统一起,构成了当时国内第一个具有国际水平的上海公交“一卡通”系统。1999年底,“一卡通”正式在上海地铁、公交和轮渡线路上试用,上海成为建设部全国试点第一个实现公交“一卡通”的城市。

从2004年开始华虹集团开始稳定收益,华虹NEC的8寸生产线也实现了自主经营。2005年6月,华虹已经完成和超过了当初立项的所有的目标。更是打破了中国SIM卡芯片市场的国外垄断,将均价82元的SIM卡芯片降到了8.1元。

上海“909工程”毁誉参半,但对于集成电路产业的发展却是至关重要,如同溺水的人呼吸到了第一口新鲜空气。上海集成电路产业第一次看到了自主创新的价值和走向成功的方向。

黄金10年

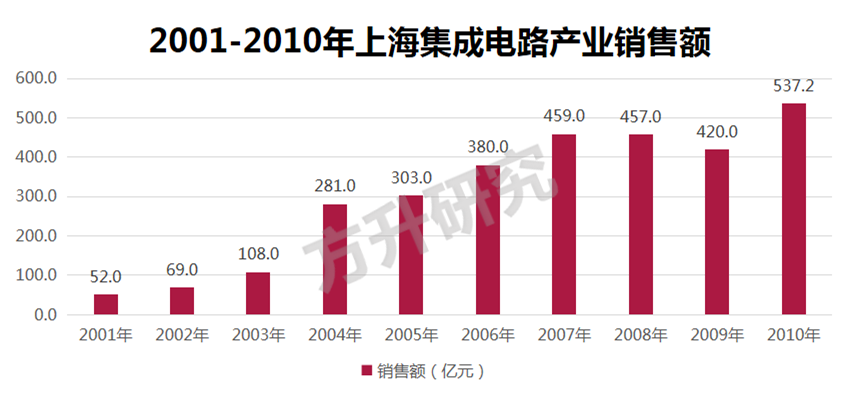

2001-2010年是上海集成电路产业的黄金10年,不仅仅是华虹进入收获期,更是中芯国际落地后形成的蝴蝶效应。

1997年在德州仪器工作了20年后提前退休,回到台湾创办了世大半导体公司。但是世大的大股东在张汝京毫不知情的情况下,于2000年1月将世大半导体作价50亿美金卖给了台积电;张汝京无奈之下离开台湾北上大陆再创业,因为此时大陆拥有大量的廉价土地和劳动力,具备发展集成电路制造业的基础。

在考虑选址时,张汝京曾到香港、北京、深圳、无锡等数个城市考察选址,那为何最后选择了上海?

政策所向:上海不仅拥有一定的集成电路产业基础,更是肩负着国家集成电路“909工程”,属于当时国家打造集成电路产业的核心承载地。

高度重视:在当时上海经济委员会、市工业局党委任职的江上舟得到张汝京要到大陆创业的消息后,力邀其到上海考察。张汝京在上海受到了热情接待,时任上海市长徐匡迪也亲自接待,这让张汝京感受到了上海市政府的重视。为了引入中芯国际这个行业巨头,上海市更是一次性应允了张汝京约20万平方米的土地,因为集成电路企业需要连成一片的特殊需求,直接取消了2-3条原本的道路规划。

城市运营:当时张汝京为了带来台湾半导体从业者和海归人才,号召大家把家迁到新的创业地,选择的城市必然需要具备足够的吸引力。上海在当时是全国经济、贸易和金融中心,经济领先、基础设施完善,被认为是中国发展最好的城市。作为中国城市中最亮的那张名片,对于张汝京而言,上海必然是最好的选择。

不到三个月的时间,上海就抢下了奠定集成电路产业飞速发展的巨头企业。

中芯国际的落户加上上海市大力发展集成电路产业的政策支持,发布《关于本市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定》,通过税收优惠、补贴奖励等多种方式鼓励发展软件及集成电路,掀起了一波上海集成电路产业热潮。

此时正值全球集成电路产业发展的低谷,不仅吸引了海外企业来沪发展、在国外大型集成电路企业工作的工程师回国发展、创业,也为企业发展提供了一个低价购入专业设备的机遇。

作为龙头企业的中芯国际也没有让上海失望,用了3年时间,建了5座厂,将制程工艺从0.25微米、0.18微米做到了0.13微米。

在2001-2010年的十年间,上海集成电路产业销售额从52亿飙升至537.2亿元。此时回看,上海对于发展集成电路产业的决心促使其在全球集成电路的“至暗时刻”抄底成功,才铸就了对于整个行业至关重要的“黄金10年”。

死磕集成电路

上海在度过集成电路产业最黄金的10年后,中芯国际创始人张汝京被迫辞职,抱病接管中芯国际的江上舟苦苦支撑两年后,与世长辞。这可能是当时上海集成电路产业遭遇困境的一个缩影。

集成电路产业是个烧钱的行业,布一条产线动辄300-500亿,而且不确定性极大!极有可能你产线布完,产品还没上市就已经被淘汰了。

上海并没有退缩,在这十年里更是进一步加大投入,死磕集成电路产业。

2012年,上海市政府印发《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,浦东新区人民政府也发布了《进一步鼓励产业和集成电路产业发展的若干政策》,进一步扩大产业政策的优惠范围和奖励力度。

2016年年底上海集成电路产业投资基金成立,基金总规模500亿元,分为100亿元的装备材料基金、100亿元的设计基金、300亿元的制造基金。针对性得加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI储存器芯片、安全芯片以及智能储存器芯片等高端芯片的研发和生产。

2017上海市政府再次发布《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,在2012年政策基础上,进一步聚焦支持上海集成电路领域重大项目建设、自主创新技术研发、企业培育和专业人才培养及引进等方面。

除此之外上海市政府还编制并发布了《软件和集成电路专项资金管理》、《上海集成电路工程产品首轮流片专项奖励实施细则》等相关配套实施细则。

虽然周期长、压力大、耗资高,但上海在集成电路产业的投入可谓是不遗余力。而产业成绩也并没有让上海等待太久。

被迫离开中芯国际的张汝京在2014年创办上海新昇半导体,投身集成电路产业中至关重要的硅片领域。从2016年到2018年,日本信越化学、日本SUMCO、德国Siltronic、中国台湾环球晶圆、韩国SK Siltron 五家厂商的全球市场份额从85%上升至93%,也几乎垄断了国内的硅片市场。虽然硅片市场总体规模不大,但至关重要,一旦硅片无法正常供应,那么国内的集成电路产业将陷入瘫痪。

在2018年5月,上海新昇半导体成功攻克12英寸大硅片量产难题,打破了大硅片国产化率为零的尴尬局面。(注:硅片的尺寸越大,每一个硅片上可制造的芯片数量就越多,单位芯片的成本就降低。)。

上海多年的坚持与投入才铸就了这座产业链完备,无明显短板的集成电路产业之城。

中国集成电路产业的“核芯”,上海当之无愧。