空置率|低价也救不了出租率,谁逼死了园区?

| 2025.11.19 16:24:22 | 阅读:52 | 报告下载 |

现在的园区,一边叫嚷着出租率再创新低,一边又热火朝天的撸起了袖子,发誓要建“宇宙最强”园区。

其实,就目前的情况来看,无论是一二线城市,还是三四线城市,园区早就已经饱和了。

但是,园区建设的步伐不仅没有放缓,反而还在一年又一年的海量供应着。这样的结果就是,园区的空置率越来越高,“僵尸园区”也越来越多了。

那么,这场“疯狂造园”的烂摊子,应该算到谁的头上?最后又由谁来买单?值得我们深思。

现在,我们能明显的感受到,整个园区的出租率都是相当惨淡,空置率30%以上的园区比比皆是。另外,空置率40%、60%,甚至80%的园区也不在少数。

如果一定要为现在的高空置率找个原因,首当其冲的,肯定还是因为现在的园区实在太多了。

在产业发展的初期阶段,为了跟上“时代的脚步”,全国各地掀起了一波建设新兴产业园的热潮。

就这样,大量以商务办公、科研办公为主要功能的园区,开始如雨后春笋般涌现。 甚至,一些地方还出现了“为建而建”的乱象。

可是,理想很丰满,现实很骨感。大量园区的出现,不仅没有带来想象中的产业、经济双腾飞,反而带来了让人头疼的高空置率问题。

数据显示,自2023年起,我国产业园区就在以每年1.4亿平方米的速度迅速扩张。按照这个趋势,到今年年底,园区的总供应量将会达到62亿平方米。

然而,与之形成鲜明对比的是,园区的总空置率可能会突破30%,这也就意味着,大概会有20亿平方米的园区处于空置状态。

那么高的空置率,对园区来说,绝对是噩梦般的存在。

在市场收缩、经济下行的当下,不管是民企还是国企,他们对投资选址、租赁的需求都在减弱的。

一边是园区数量的哐哐增长,一边是企业需求的持续锐减,压根就没有那么多企业来填满这些载体。因此,供需之间出现矛盾也就不可避免了。

实际上,除了数量上的供过于求之外,园区严重的同质化现象,同样是影响空置率的关键因素。

现在,不管是从产业定位上,还是软硬件的配套上,园区的同质化现象都是非常严重的。

上海、深圳等一线城市,凭借着丰富的产业资源、人才技术支持,以及浓厚的创新氛围,就算市场情况再不济,也还是能够吸引一些企业。

但是,那些产业基础、经济基础都相对薄弱的三四线城市,他们的情况就惨淡得多。

早些年,为了跟风追求新兴产业,他们不仅在当地建了大量园区,还跟着清退了一大批传统产业。

这就直接导致了,新兴企业很难招进来,原本扎根在当地的传统企业又被清退。因此,当地园区空置率越来越高,也就不足为奇了。

鉴于空置率越来越高的现状,如今,那种妄图通过疯狂建载体就能实现逆天改命的想法,正逐步淡出大家的视野。

早期,之所以能够如此大规模的建设园区,主要还得归功于当时产业发展的蓬勃态势。

为了能够在市场中分得一杯羹,大家都铆足了劲,开始在全国各地建起了园区来,至于园区最后建成之后,能不能卖出去,能不能租出去,也就管不了那么多了。

毕竟,当时的企业数量足够多,对选址的需求也足够强,一旦园区建成,去化也是相对容易的。

那时候,园区都是朝南坐,根本不用像现在这样卖力吆喝,哪怕坐着家门口,也还是会有企业主动找上门来。

但现在就不一样了,市场环境发生了翻天覆地的变化。企业越来越少了,招商也越来越难了。

在僧多肉少的情况下,各个园区都使出了浑身解数,又是出政策,又是降租金,还有送各种优惠补贴的,为的就是能够提高园区的入驻率。

最直观的表现就是,在租金上做让步,以足够低的价格,足够长的免租期,甚至还有的园区,直接推出了零租金。

的确,降租金确实能在短期内吸引一批企业入驻,但长此以往,不仅会损害园区自身的利益,对整个园区来说,也将是致命的打击。

因为,总会有更低价,这家园区不行还有下家,下家园区不行下下家。企业在有足够可选空间的情况下,自然想以最低价获得最高性价比。

这时候,当低价租金席卷而来,园区也只能是哑巴吃黄连,有苦说不出了。

现在的局面也挺尴尬,就算租金降下来了,园区也不过是赔本赚吆喝,依旧很难有企业入驻;可是,如果不降租金,不仅招不到企业,还有企业流失的风险。

长此以往,这就是个难有回头路的恶性循环。

降租金是死路一条,不降租金还是死路一条,并且,这个局面在短时间内是很难被打破的。

在这样的情况下,如果在与其他城市、园区竞争的过程中,园区没有自己的独特优势,企业不愿意买单,也就再正常不过了。

当下,全国大大小小的园区数以万计。

前面我们提到,影响园区出租率的重点在于,一是园区建得太多,二是企业太少,事实也的确如此。

但最核心的,主要还是因为园区与企业之间的需求难以匹配。

当然了,哪里都会有“优等生”,市场中,肯定还是有高入驻率园区存在的,三四城市也不例外。

比如我们熟知的万洋,哪怕是在一座小城市,他们也依旧能够将园区填满。究其根本,主要还是因为和企业需求的高度契合。

三四线城市里,往往存在着大量小微型企业,这些企业对成本是非常敏感的。在这样的背景下,推出价格亲民、成本可控的载体空间,这就是吸引企业的关键。

当然了,随着产业的不断发展,企业对园区的需求早已经不是简单提供一个物理空间,或者提供了政策申报之类的基础服务就可以了的。

现在,企业更加关心的,是园区能不能帮助自己成长,能不能帮助自己解决在发展过程中遇到的各类问题,比如提供开拓市场、协助融资这类的服务。

因此,一个园区是不是拥有更完善的产业生态,以及更专业的产业服务,就变得越来越重要了。

但是,这些都是需要投入大量人力物力财力的。这样一来,成本上升就不可避免。

可现在的情况是,租金上不去,甚至还在打骨折。失去了租金加持的园区,自然就很难有多余的钱来做所谓的服务升级。

这样一来,企业的需求就没办法满足,但企业入驻园区的前提,恰恰是需要更优质的服务。

一旦服务质量的下滑,园区对企业的吸引力就会进一步减弱,空置率就会越来越高,这又是一个难以打破的死循环

所以,为了扭转当前的局面,不少城市提出了城市更新的策略,想要吸引企业的入驻,以及推动产业的发展。

这究竟是不是饮鸩止渴?还有待商榷。但就目前的情况来看,单纯的翻新载体并不能直接改善园区的入驻率。

核心在于,需要从产业定位和企业的需求出发,这才是关键所在。只有园区与企业的需求匹配上了,去化才会更简单一些。

前几年,一线城市的文创风靡一时,因此催生了大量文创园区;而现在,科创产业热火朝天,围绕科创打造主题园区就成了现在的趋势。

对于三四线城市,载体的改造同样需要结合产业的需求,比如围绕当地的纺织、服装等产业打造相关载体。

其实,城市更新并不能成为解决出租率的最终方案,精准把握不同产业、不同企业对载体的特色需求,才是化解园区空置率困境的核心所在。

一味的拍脑瓜,想当然的决定要干什么样的产业,要建什么样的园区,最后就算真的建出来了,也很难有企业愿意买单。

实际上,每个城市都有独属于当地的资源禀赋,想要发展想要吸引企业,就需要先从自身出发,找准定位,这才是可持续发展的前提。

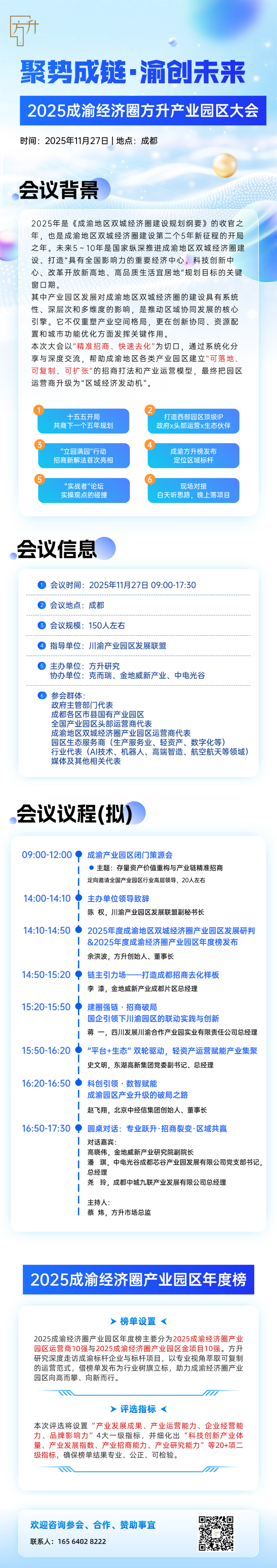

当前,园区普遍面临高空置率的挑战,在即将于7月举办的2025第十一届方升产业园区大会上,我们将汇聚来自北京、上海、广州等核心城市的产业园区领军力量—既有深耕区域经济的国有平台公司,也有以联东、中南等为代表的民营创新先锋。

他们将化身产业智慧分享官,聚焦产业生态协同发展的前沿趋势;结合实际案例,构建“招商运营一体化”的针对性解决方案;并从理论到实践,全面阐述“全周期运营体系”的搭建路径。

在此,方升诚邀业界同仁共赴这场行业盛会,与实战派专家们一起,共同探索出一条可参考可复制的产业破局新路径。

2025.11.27,2025成渝经济圈产业园区发展峰会将在成都举办,以“精准招商、快速去化”为切口,通过系统化分享与深度交流,帮助成渝地区各类产业园区建立“可落地、可复制、可扩张”的招商打法和产业运营模型,最终把园区运营商升级为“区域经济发动机”。有意者,可+安迪:+86 165 6402 8222或扫描下方二维码参会

#产业园区#空置率#成都#招商引资#同质化